| Темы на форуме | Автор | Дата |

В тяжелые времена, в годы бедствий и потрясений создавались так называемые «эрзацы» - заменители отсутствующих веществ.

Например, в первую мировую войну вместо тканей из шерсти и хлопка были предложены ткани из бумаги. Во время второй мировой войны появилось такое мыло из глины, у которого не было ничего общего с обычным мылом, кроме названия и формы кусков. Разумеется, это были очень плохие заменители.

Тогда синтетические материалы тоже должны были служить заменителями. Из-за отсутствия выбора часто приходилось использовать такие типы пластмасс, которые для данного случая не подходили или не были доведены до требуемого качества и достаточно проверены. Конечно, все это повредило репутации синтетических материалов. Однако в наши дни их уже нельзя рассматривать просто как заменители.

Правда, они и теперь часто применяются вместо природных материалов, но тогда, когда существенно превосходят их. Если вначале опыт работы с синтетическими материалами бывал неудачным, то причиной чаще всего было их неправильное использование. Многие инженеры старой школы считали новые материалы неполноценными. Во всех неудачах у них всегда был виноват, конечно, заменитель.

В наши дни практика заставила многих скептиков отказаться от своих прежних взглядов. Приведем лишь один пример. Вкладыши подшипников для сельскохозяйственных машин, для гребных валов, прокатных линий и вагонов сегодня могут изготавливаться из фенопластов. Они намного легче бронзовых или из сурьмянистого свинца - плотность фенопластов составляет приблизительно 1,7 г/см3, а бронзы - 8 г/см3. Кроме того, они долговечнее, и смазкой для них может служить вода. В прокатных станах вкладыши подшипников из фенопластов работают в 120 раз дольше, чем из сурьмянистого свинца.

Шарики из фенопластов превосходно зарекомендовали себя при испытании в течение двух лет в карданных механизмах трамваев в Дрездене.

В высокоразвитой химической промышленности Германии производству синтетических материалов принадлежит особое место.

Главное внимание уделяется изготовлению наиболее цепных типов пластмасс, а важнейшей задачей считается все более полное использование тех многообразных возможностей, которые предоставляет недавно созданная нефтехимическая промышленность.

Наряду с давно известными пластиками, служащими для изготовления предметов широкого потребления, промышленность выпускает все больше новых пластмасс специального назначения. В среднем 70-80 % стоимости всей выпускаемой продукции приходится на долю материалов. Непрерывный научно-технический прогресс, автоматизация производства и повышение производительности труда как сейчас, так и тем более в будущем - немыслимы без новых материалов. В самом деле, борьба за экономию материалов тесно связана с применением полимеров во всех отраслях народного хозяйства. Ведь пластмассы гораздо легче поддаются обработке, чем катаная сталь, и при их переработке получается меньше отходов. Но преимущество пластмасс не только в этом. Пластмассовые детали машин и аппаратов легче, устойчивее к коррозии и обычно дешевле.

Можно не сомневаться в том, что в будущем соотношение между использованием пластмасс и конструкционной стали существенно изменится в пользу пластмасс.

admin

admin

«За свою продукцию ручаюсь головой», - эти слова сегодня часто можно услышать на предприятиях. Однако готовую продукцию высокого качества можно изготовить только из безупречных исходных материалов. Поэтому пластмассы всегда подвергают очень тщательному испытанию. Результатами этого строгого экзамена интересуются обе стороны - и те, кто производят пластмассы, и те, кто занимаются их переработкой. Первые всегда стремятся улучшить качество выпускаемой продукции, а вторым важно выяснить, какие материалы можно использовать для тех или иных целей.

В число этих испытаний входят измерение прочности на растяжение, твердости, прочности на изгиб, эластичности, паро- и газопроницаемости, прочности к истиранию, плотности, водопоглощения, исследование поведения при нагревании, воздействии света и в электрическом поле. Наряду с этим важнейшую роль играет изучение стойкости пластмасс по отношению к различным химическим реактивам.

У читателя, вероятно, найдется образец какой-нибудь пластмассы для исследования. Сначала выясним, из чего она состоит, как называется и для чего используется. Ответить на эти вопросы не всегда легко.

Некоторые сведения мы могли бы получить, определив химический состав. С этой целью нам понадобилось бы поместить в пробирку 100-200 мг исследуемого сухого образца и расплавить его вместе с металлическим натрием, нагревая пробирку почти до размягчения стекла. Плав мы могли бы потом растворить в воде и в полученном растворе обнаружить:

азот - при добавлении сульфата железа (II), хлорида железа (III) и разбавленной соляной кислоты (образование берлинской лазури);

серу - при действии пентацианонитрозилферрата (Ш), или нитропруссида натрия (фиолетовое окрашивание);

хлор - при действии нитрата серебра в присутствии азотной кислоты (осадок хлорида серебра, обнаружению мешают некоторые азотсодержащие соединения);

фосфор - при добавлении азотной кислоты, упаривании раствора и последующем действии молибдата аммония, (желтый осадок).

Однако многим читателям металлический натрий недоступен. Кроме того, ввиду опасности работы с ним, начинающим химикам не стоит проводить анализ этим методом. Вместо этого ограничимся более простым определением хлора - пробой Бейльштейна, которая нам уже знакома. Для этого раскалим медную проволоку в несветящейся зоне пламени горелки Бунзена до исчезновения зеленого окрашивания. На конце этой проволоки внесем в пламя горелки пробу исследуемой пластмассы. Если она содержит хлор или другие галогены, то образуются летучие галогениды меди, которые окрашивают пламя в интенсивный зеленый цвет.

Для большинства обычно применяемых пластмасс нам удастся решить поставленную задачу даже в том случае, если мы ограничимся только определением плотности, температуры размягчения и плавления, пробой на сгорание, а также исследованием кислотности продуктов разложения и поведения пластмассы по отношению к некоторым химическим реактивам.

admin

admin

Взвесим образец пластмассы, не содержащий пузырей, определим его объем по вытеснению воды или путем непосредственного измерения и вычислим плотность (в г/см3), пользуясь формулой:

ρ = m / V

где m - масса образца, г; V - объем образца, см3.

В случае смесей различных типов пластмасс или пластмасс с добавками - наполнителями - полученные значения колеблются в некоторых пределах.

admin

admin

Сначала выясним, плавится ли исследуемая пластмасса вообще. Для этого внесем ее в струю горячего воздуха, нагретого горелкой, или нагреем исследуемый образец на металлической или асбестовой подставке. В зависимости от того, что будет происходить с пластмассой, мы сможем отнести ее к термо- или реактопластам. Правда, не исключено, что наш образец не относится ни к одной из этих групп. Об этом мы поговорим позднее.

Температура размягчения

Вставим пробы пластмассы - лучше всего полоски длиной 5-10 см и шириной 1 см - в железный тигель, заполненный сухим песком. Тигель постепенно нагреем маленьким пламенем горелки. В песок вставим термометр. Когда полоски согнутся, по показаниям термометра заметим температуру размягчения. Для измерения температуры размягчения можно использовать и химический стакан, заполненный маслом. (Осторожно! В горячее масло не должна попадать вода! Исключить опасность разбрызгивания!)

Для поливинилхлорида, у которого температура размягчения составляет 75-77°С, и для полистирола с температурой размягчения 80-100 °С вместо масла можно обойтись водой.

Температура текучести

Аналогично можно определить и температуру текучести, т. е. тот интервал температуры, в котором пластмассы приобретают текучесть. Однако напомним, что некоторые пластмассы разлагаются раньше, чем достигается температура текучести.

admin

admin

Возьмем тигельными щипцами образец пластмассы и поместим его ненадолго в верхнюю часть высокотемпературной зоны пламени горелки. Вынем пластмассу из пламени и посмотрим, будет ли она гореть дальше. При этом обратим внимание на цвет пламени; заметим, образуется ли копоть или дым, потрескивает ли огонь, плавится ли пластмасса с образованием капель. Ошибки в определении типа полимера могут возникать из-за того, что мы исследуем не чистую смолу, а с добавками - пластификаторами и наполнителями. К сожалению, свойства этих добавок иногда оказываются заметнее свойств чистого полимера.

Исследование продуктов разложения

В маленьких пробирках нагреем измельченные пробы различных пластмасс и обратим внимание на запах, цвет и реакцию на лакмусовую бумагу образующихся продуктов разложения. (Нюхать осторожно! Некоторые пластмассы, например политетрафторэтилен, образуют ядовитые продукты разложения.)

admin

admin

admin

admin

Сколько лет человечеству, столько лет и его борьбе с природой. Человечество прошло в своем развитии долгий путь от неспособности противостоять силам природы до понимания взаимосвязи явлений природы и использования их в своих целях. И прежде всего люди научились добывать и применять различные природные материалы.

В силу ряда случайностей свойства природных материалов непостоянны. Их можно улучшить путем воздействия на растительные и животные организмы. Но есть и другой путь — мы можем изменить сами природные материалы, подвергая физическим и химическим воздействиям и изменяя их свойства.

К «исправленным» природным веществам относятся, в частности, целлюлоза, казеин и каучук. Огромные молекулы этих соединений образуют длинные более или менее скрученные или растянутые цепи.

Основные «кирпичики», из которых они строятся — это в случае целлюлозы — молекулы глюкозы, для казеина — молекулы аминокислот, а у натурального каучука — соединение формулы C5H8, изопрен.

Разнообразнее всего до сих пор варьировалось строение целлюлозы. Чего только не получают из нее — бумагу, взрывчатые вещества, пластмассы, искусственный шелк, штапельное волокно! Оболочки клеток растений состоят из почти чистой целлюлозы. Целлюлозу получают из древесины, тростника или соломы на специальных целлюлозных фабриках.

admin

admin

admin

admin

В колбу Эрленмейера, погруженную в большой сосуд с холодной водой, поместим немного концентрированной азотной кислоты и малыми порциями добавим к ней концентрированную серную кислоту. К 30 мл этой нитрующей смеси при температуре не выше 20 °С в маленьком химическом стакане добавим немного чистой медицинской ваты — около 1 г — и дадим ей полностью пропитаться кислотой. (При всех опытах по нитрованию целлюлозы и операциях с полученными нитратами будем избегать растирания или ударов стеклянной палочкой, так как это может привести к воспламенению.) Через 3 минуты — ни в косм случае не позже! — стеклянной палочкой вынем вату и перенесем ее в большой сосуд с водой. Полученную пронигрованную целлюлозу будем промывать 10 минут — лучше всего, поддерживая в сосуде непрерывный ток водопроводной воды.

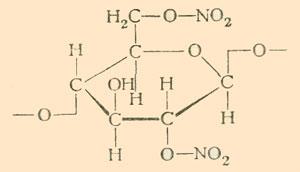

После этого вынем вату, отожмем, расстелим как можно более тонким слоем на листе фильтровальной бумаги и дадим ей высохнуть на воздухе. В результате кратковременной обработки азотной кислотой в звеньях, из которых построена молекула целлюлозы,— в остатках глюкозы две из трех гидроксильных групп подвергаются этерификации. Таким образом, образуется динитрат целлюлозы:

Пока пронитрованная вата сушится, из остатка нитрующей смеси и другого куска ваты мы можем получить тринитрат целлюлозы. Для этого опыт проведем точно так же, как и предыдущий, но время обработки ваты нитрующей смесью увеличим до 15 минут.

admin

admin

Чтобы ознакомиться со свойствами полученного динитрата, тигельными щипцами внесем в пламя маленькие кусочки необработанной и пронитрованной целлюлозы. Мы увидим, что динитрат целлюлозы сгорает намного быстрее, чем исходная целлюлоза.

Малую пробу динитрата нагреем в пробирке на слабом огне. Вещество разлагается с образованием коричневых паров оксида азота (IV) NO2. Осторожно — он чрезвычайно ядовит!

Поместим в пробирку приблизительно одну треть полученного динитрата целлюлозы и добавим смесь 2 частей эфира и 1 части спирта (денатурата). Пробирку неплотно закроем пробкой. В зависимости от количества растворителя мы можем получить раствор от разбавленного до очень вязкого. Этот раствор называется коллодием. Если описанные опыты не удалось провести из-за отсутствия концентрированных кислот, то готовый коллодий можно купить в аптеке или аптекарском магазине.

Малое количество коллодия намажем на тыльную часть руки и дадим ему испариться. (Эфир очень огнеопасен! В помещении не должно быть огня!) Место, на которое был нанесен раствор, сильно охлаждается (отнимается теплота испарения). Остается прозрачная пленка из коллодия, прочно прилегающая к коже. Поэтому раствор коллодия может служить «жидким пластырем» для заклеивания мелких ран и ссадин. Коллодий входит также в качестве пленкообразователя в состав некоторых лаков. Наряду с ним, для этой цели используется и тринитрат целлюлозы. Быстро высыхающие цветные нитролаки и бесцветный цапонлак, вероятно, знакомы многим читателям.

Остаток динитрата целлюлозы в химическом стакане смочим спиртом. Одновременно в другом стакане растворим в спирте немного камфоры — столько, чтобы в конечном продукте ее было 20—25 % по массе. (Аптечный камфорный спирт, применяемый при боли в суставах и вывихах, представляет собой раствор камфоры в спирте.) К раствору камфоры будем малыми порциями добавлять смоченный спиртом динитрат целлюлозы, тщательно перемешивая (в промышленности перемешивают около 1 часа под давлением 20 ат).

Если смесь становится слишком густой, нужно добавить спирта. Образующуюся кашицу нанесем не слишком толстым слоем на металлическую или стеклянную пластинку и оставим ее в умеренно теплом месте, чтобы спирт испарился. На поверхности образуется шероховатый слой, похожий на покрытие фотопластинки. Это целлулоид. Можно выровнять его поверхность — стоит только наложить сверху нагретую металлическую пластинку. Поскольку температура размягчения целлулоида составляет 70—80 °С, его форму легко можно изменять в горячей воде.

Полоску полученного целлулоида тигельными щипцами внесем в пламя. Он загорается при 240 °С и горит очень интенсивно, сильно увеличивая температуру пламени и окрашивая его в желтый цвет. Кроме того, при горении появляется запах камфоры.

admin

admin

Подготовка к ГИА и ВПР

Подготовка к ГИА и ВПР