| Темы на форуме | Автор | Дата |

Щелочные металлы (главная подгруппа I группы) → Химия / Практическая химия / Металлы - основа техники

Щелочные металлы химически очень активны и бурно реагируют с водой, в результате чего образуются сильные основания. С солями щелочных металлов калия и натрия мы уже познакомились.

Аналитически обнаружить эти металлы сложно, так как они не образуют нерастворимых солей при взаимодействии с наиболее употребимыми кислотами, поэтому реакции осаждения возможны лишь со сложными реагентами. Не известны также характерные цветные реакции с простыми реагентами в нерастворенном или твердом состоянии. По окраске пламени натрием и калием их можно обнаружить качественно.

admin

admin

В несветящемся пламени бунзеновской горелки будем держать палочки магнезии до тех пор, пока не исчезнет начальная окраска пламени. Затем нанесем на палочку чуть-чуть поваренной соли и опять поместим ее в пламя, которое окрасится в яркий желтый цвет. Так как окраска очень интенсивна, а натрий является почти непременной примесью в солях, всегда следует убедиться, сравнивая полученную окраску пламени с окраской пламени чистого соединения натрия, находится ли элемент в виде примеси или в виде основного компонента.

Калий окрашивает пламя в красно-фиолетовый цвет. Чтобы избавиться от мешающего желтого цвета, в который окрашивает пламя присутствующий тут же натрий, воспользуемся голубым фильтром (кобальтовым стеклом). Таким образом можно проверить содержание калия в некоторых солях. При наличии небольшого количества солей лития можно наблюдать окрашивание этим элементом пламени в чудесный красный цвет.

admin

admin

В противоположность щелочным металлам, медь, серебро и золото очень инертны. Они обладают незначительным сродством к кислороду, их оксиды очень легко восстанавливать и металлы встречаются в природе в элементарной форме (золото чаще всего). Благородный характер металлов усиливается от меди к серебру, а от него — к золоту. Для остальных побочных групп периодической системы также существует правило, что с увеличением порядкового номера элемента убывает его активность. Разбавленными кислотами металлы побочной подгруппы I группы не разрушаются. Но медь и серебро растворяются в сильной азотной кислоте, а золото в царской водке (смесь одной объемной части азотной и трех частей соляной кислоты).

Общими свойствами щелочных металлов и металлов подгруппы меди являются их одновалентность во многих соединениях, а также отличная электропроводность, Правда, иногда медь и серебро могут быть двухвалентными, а золото может образовывать даже трехвалентные соединения.

admin

admin

В несветящееся пламя бунзеновской горелки внесем пинцетом кусочек медной проволоки. Медь начнет интенсивно окисляться: сначала на поверхности появятся цвета побежалости, затем медь окрасится в черный цвет, так как образуется слой оксида меди (П) СuО. При обычной температуре очень быстро возникает слой красного оксида меди (I) CuО, который постоянно существует на поверхности.

Если внести окисленную медь в восстановительную зону пламени бунзеновской горелки (верхняя часть конуса), то оксид восстановится водородом, и мы увидим, что чистый металл красного цвета.

Летучие соединения меди окрашивают пламя в зеленый цвет. В этом мы убедимся, если погрузим медную проволоку в соляную кислоту и затем внесем ее в несветящуюся часть пламени. В этом случае образуется некоторое количество летучего хлорида меди СuСl2, который и окрашивает пламя.

Тонкая медная проволока плавится в несветящемся пламени бунзеновской горелки при 1084 °С. Чтобы нагреть больший кусок меди до этой температуры, нужно применить стеклодувную горелку.

Любую соль меди можно легко восстановить до металлической меди, если расплавить ее с содой на древесном угле с помощью паяльной трубки. Смешаем очень малое количество безводного сульфата меди с безводной содой в соотношении 1:3 и внесем смесь в углубление па кусочке древесного угля. (Обе соли высушим, прокаливая содержащие воду кристаллы в пробирках из тугоплавкого стекла или в фарфоровых тиглях на пламени бунзеновской горелки.) Затем направим на смесь восстановительное пламя паяльной лампы. Через некоторое время охладим смесь и обнаружим в углублении красные крупинки металлической меди.

admin

admin

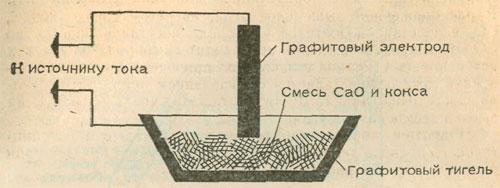

В химическом кружке при наличии маленькой электродуговой печи, а также требуемого источника тока можно получить немного карбида кальция. В маленький графитовый тигель или в углубление, выдолбленное в толстом угольном электроде, поместим смесь равных (по массе) количеств оксида кальция (негашеной извести) и кусочков кокса размером с булавочную головку. Избыточный уголь при действии кислорода воздуха сгорит. Схема опыта показана на рисунке.

admin

admin

Докажем присутствие в этине (ацетилене) ненасыщенной связи с помощью реактива Байера или бромной воды. Для этого поместим реактив в пробирку и пропустим через него этин. Его мы получим в другой пробирке из нескольких кусочков карбида кальция. Эту пробирку закроем резиновой пробкой с двумя отверстиями. В одно из них заранее вставим стеклянную трубку с изогнутым концом - он должен быть погружен в пробирку с реактивом. В другое отверстие вставим капельную воронку и кран ее вначале закроем. Можно взять вместо нее и простую стеклянную воронку, заменив кран зажимом, как при получении метана. В воронку нальем воду неосторожно приоткрывая кран, будем медленно, по каплям, добавлять ее к карбиду.

admin

admin

Система прежде всего! Вступая в мир органической химии, можно сразу же заблудиться, если предварительно не ознакомиться с классами органических соединений и основами языка органической химии. В самом деле, ведь большинство органических веществ можно разделить на группы со сходным строением и подобными свойствами. Химики, используя латинские и греческие корни, и, кроме того, в значительной мере выдуманную ими абракадабру, создали такую хорошо продуманную систему названий, которая сразу же подсказывает специалисту, к какому классу следует отнести те или иные вещества.

Одна беда: наряду с названиями по единым правилам международной номенклатуры для многих соединений до сих пор употребляются их собственные названия, связанные с происхождением этих соединений, их наиболее примечательными свойствами или другими факторами. Поэтому для многих соединений в этой книге придется приводить несколько названий.

Мы уже знакомы с насыщенными и ненасыщенными углеводородами. Насыщенные углеводороды называются алканами, ненасыщенные с двойной связью — алкенами, и с тройной — алкинами. Нам известно, что эти углеводороды, если расположить их в порядке увеличения числа атомов углерода, образуют гомологические ряды.

Наряду с углеводородами большое значение имеют такие органические соединения, которые содержат еще кислород. Рассмотрим сначала три ряда кислородсодержащих органических соединений:

алканолы (спирты)

алканали (альдегиды)

алкановые кислоты (прежнее название — карбоновые кислоты)

admin

admin

При сухой перегонке древесины мы уже получили несколько капель неочищенного метанола (метилового спирта). В настоящее время подавляющая часть метанола получается путем синтеза из водяного газа:

СО + 2Н2 ↔ СН3ОН

Составные части водяного газа соединяются с образованием метанола. Кроме того, в незначительном количестве образуются и высшие спирты. Этот процесс требует температуры 400 °С, давления 200 ат и ускоряется в присутствии оксидных катализаторов.

Метанол служит растворителем и промежуточным продуктом в производстве красителей. Но главным потребителем его является производство пластмасс, для которого нужны большие количества метаналя (формальдегида). Метаналь же получается при окислении метанола кислородом воздуха. В промышленности смесь паров метанола и воздуха при 400 °С пропускают над медным или серебряным катализатором.

Чтобы смоделировать этот процесс, согнем в спираль кусочек медной проволоки диаметром 0,5—1 мм и щипцами внесем его в несветящуюся зону пламени горелки Бунзена.

Проволока раскаляется и покрывается слоем оксида меди (II). Поместим полученный нами раньше метанол (10 капель) в достаточно широкую пробирку и опустим в него раскаленную медную спираль.

Вследствие нагревания метанол испаряется и под влиянием катализатора — меди — соединяется с кислородом с образованием метаналя (мы узнаем его по характерному резкому запаху). При этом поверхность медной проволоки восстанавливается. Реакция происходит с выделением тепла. При больших количествах паров метанола и воздуха медь остается разогретой до тех пор, пока реакция не завершится. Отметим, что метанол очень ядовит! Поэтому не будем проводить опыт с большими количествами. Даже маленький глоток метанола может вызвать полную потерю зрения, а иногда и смерть.

Поэтому метанол всегда нужно хранить так, чтобы ни в коем случае никто не мог по сшибке выпить его. Впрочем, метанол наряду с другими соединениями специально добавляют в малом количестве к спирту, который используется для горения, с целью его денатурации. Поэтому денатурированный спирт тоже ядовит!

admin

admin

Следующие опыты проведем с продажным формалином. Формалин — это 35—40 %-ный раствор метаналя (формальдегида) в воде. Обычно он содержит еще малое количество непрореагировавшего ядовитого метанола. Сам метаналь вызывает свертывание белков и, следовательно, тоже является ядом.

Проведем ряд простых опытов. В пробирке или маленькой колбочке упарим несколько миллилитров формалина. Получится белая труднорастворимая масса, пробу которой мы затем нагреем в другой пробирке. При этом она улетучится, и по запаху чувствуется, что опять образовался метаналь. В чистом состоянии метаналь представляет собой газ, который при обычном давлении и —19 °С превращается в жидкость. Уже на холоду и в еще большей степени при легком нагревании или в присутствии кислот метаналь начинает полимеризоваться. При этом множество его молекул соединяется друг с другом и образует длинные цепи параформа:

...СH2—O—CH2— O—CH2— O—CH2—O…

Сильное нагревание приводит к обратному превращению параформа в метаналь.

Полимеризация характерна для многих алканалей и свидетельствует о присутствии в них ненасыщенной связи. Реакции полимеризации лежат в основе получения многих пластмасс. Метаналь постепенно полимеризуется и в растворе с образованием все более длинных цепных молекул. Такой полимеризованный формалин можно регенерировать путем нагревания параформа и поглощения выделяющихся при этом паров метаналя водой.

Метаналь и другие алканали (альдегиды) дают с так называемым реактивом Шиффа характерную цветную реакцию, которая может служить для их распознавания. Приготовим реагент, взяв на кончике скальпеля немного красителя фуксина и растворив его в нескольких миллилитрах теплой дистиллированной воды. К этому раствору порциями, до обесцвечивания, будем добавлять водный раствор сернистой кислоты. Нальем в пробирку несколько миллилитров полученного таким образом реактива, добавим несколько капель раствора метаналя и перемешаем. Вскоре появится фиолетовое окрашивание. Проведя ряд опытов с все более разбавленным раствором метаналя, мы можем убедиться в чувствительности этой качественной реакции.

Нальем в пробирку несколько миллилитров реактива Фелинга, который можно приготовить, смешав равные количества следующих исходных растворов:

Исходный раствор Фелингат№ 1: 7 г сульфата меди (II) в 100 мл дистиллированной воды.

Исходный раствор Фелинга №2: 37 г сегнетовой соли и 10 г едкого натра в 100 мл дистиллированной воды.

admin

admin

Метановая (муравьиная) кислота — простейшая органическая кислота. В технике ее получают присоединением оксида углерода к гидроксиду натрия под давлением. По уравнению

NaOH + СО → HCOONa

при этом образуется натриевая соль муравьиной кислоты — метанат натрия, или формиат натрия. В Германии метановая кислота производится этим методом на химических заводах в Финовтале и Биттерфсльде. Она служит промежуточным продуктом при получении других соединений и находит применение в текстильном и кожевенном производстве. Метановая кислота обладает сильным дезинфицирующим и консервирующим действием, поэтому ее используют для предохранения от порчи пищевых продуктов и силоса.

Некоторые применяемые при силосовании препараты представляют собой, в основном, раствор метановой кислоты. С метановой кислотой, приобретенной в магазине, проведем следующие опыты. (Осторожно! Концентрированная метановая кислота ядовита и разъедает кожу!)

В пробирку нальем 5 мл разбавленной серной кислоты и добавим раствор перманганата калия — столько, чтобы жидкость была сильно окрашена. После этого добавим еще 5 мл приблизительно 80 % метановой кислоты. При нагревании смесь обесцвечивается вследствие восстановления перманганата до сульфата марганца (II). При этом метановая кислота окисляется до диоксида углерода и воды.

В последующих пробирочных опытах проверим, растворяются ли в 60 % метановой кислоте магний, цинк, железо и никель. Активные металлы реагируют с метановой и другими органическими кислотами с образованием солей и выделением водорода. Таким образом, органические кислоты ведут себя совершенно аналогично неорганическим, но, как правило, они слабее.

Концентрированная серная кислота и некоторые катализаторы разлагают метановую кислоту на оксид углерода СО и воду. Нагреем 1 мл безводной метановой кислоты с избытком концентрированной серной кислоты в пробирке, закрытой резиновой пробкой, в которую вставлена стеклянная трубка. Из этой трубки улетучивается газ, который при поджигании горит бледно-голубым пламенем. Это ядовитый оксид углерода (угарный газ), с которым мы уже знакомы. Из-за связанной с этим опасности опыт нужно проводить в вытяжном шкафу или на открытом воздухе.

В заключение надо еще отметить, что метановая кислота и ее соли часто встречаются в природе. Как видно уже по ее второму названию (муравьиная), эта кислота входит в состав ядовитых выделений муравьев. Кроме того, она обнаружена в выделениях пчел, в крапиве и т. д.

admin

admin

Подготовка к ГИА и ВПР

Подготовка к ГИА и ВПР