Микроводоросль спирулина как объект биотехнологии

31-03-2010, 21:47. Разместил: FnX

О спирулине мы постоянно слышим в рекламе, под разными названиями в зависимости от фирм-производителей нам ее предлагают как биологически активную добавку в аптеках. Спирулина – это синезеленая микроводоросль, так, по крайней мере, ее представляют производители. Изначально спирулина действигельно являлась объектом только альгологии, поскольку у нее оксигенный фотосинтез, она содержит хлорофилл, что свойственно растениям, у нее относительно большие размеры, и она, подобно другим водорослям, способна вызывать массовое цветение водоемов, т.е. ее экологическая роль соразмерна с эукариотическими водорослями. В первой части статьи и мы остановимся на этой позиции.

Известен многолетний научный и практический интерес к исследованию спирулины как источника высококачественной пищи, кормов, биологически активных веществ, а также как сырья для фармацевтических и косметических целей.

А что о спирулине известно в историческом плане? В 1940 г. малоизвестный журнал опубликовал сообщение французского альголога Dangeard об использовании местным населением в пищу «дихе» – лепешек из высушенной на солнце синезеленой водоросли, произраставшей в небольших прудах вокруг озера Чад в Африке. Этот ученый обнаружил, что эти же водоросли растут и в озерах рифтовой долины Восточной Африки, где также используются населением и, кроме того, служат основной пищей фламинго (у малых фламинго развился в клюве специальный фильтр для питания спирулиной). Однако это сообщение осталось незамеченным, и лишь 25 лет спустя, в 1965 г., бельгийская экспедиция волонтеров определила водоросли, растущие в озере Чад, и показала, что лепешки с местных рынков целиком состоят из одного вида водорослей – Spirulina platensis. Примерно в это же время в Мексике директор компании по добыче пищевой соды из озера Текскоко прочитал об этой водоросли и предположил, что эти же водоросли засоряют конечный продукт его производства. Позже было установлено, что в озере Текскоко росла практически в монокультуре микроводоросль Spirulina maxima. Таким образом, в щелочных озерах на разных континентах, разделенных более чем 10 тыс. км, доминировали два разных вида спирулины. Историческая литература свидетельствует, что ацтеки и инки еще до прихода испанских конкистадоров употребляли в пищу лепешки из спирулины под названием «текуитлатл», равно как и народы Африки, проживающие вокруг озера Чад и котловин Великой рифтовой долины Восточной Африки. Особенно широко исследованием этой микроводоросли занялись в 1960–1970-е гг. во Французском институте нефти. В результате были определены пищевая и кормовая ценность спирулины, причем длительное исследование ее на токсичность по всем международным стандартам качества и безопасности кормов и пищи показало, что она не токсична и безопасна.

Коммерческий интерес к спирулине определяется ее уникальным биохимическим составом (табл.1). Спирулина содержит до 70% высококачественного белка, представленного всеми незаменимыми аминокислотами, комплекс витаминов, в том числе ![]() -каротин (1 700 мг/кг), витамины группы В (B1, B2, B3, B5, B5 и особенно B12 ), большое количество макро- и микроэлементов в биодоступной органической форме. Усваиваемость белка спирулины составляет 85–90%, что выше, этого значение для молока. Спирулина содержит функциональные вещества – фикоцианин, полисахариды,

-каротин (1 700 мг/кг), витамины группы В (B1, B2, B3, B5, B5 и особенно B12 ), большое количество макро- и микроэлементов в биодоступной органической форме. Усваиваемость белка спирулины составляет 85–90%, что выше, этого значение для молока. Спирулина содержит функциональные вещества – фикоцианин, полисахариды, ![]() -глюкан, сульфолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты, среди которых особенно ценные линолевая (до 14 000 мг/кг),

-глюкан, сульфолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты, среди которых особенно ценные линолевая (до 14 000 мг/кг),

![]() -линоленовая (до 12 000 мг/кг), арахидоновая и эйкозопентаеновая.

-линоленовая (до 12 000 мг/кг), арахидоновая и эйкозопентаеновая.

Таблица 1. Биохимический состав спирулины

|

Массовая доля, % |

Минеральные вещества, % |

||

|

Кальций |

0,12 |

||

|

Белок |

60–70 |

Фосфор |

0,83 |

|

Углеводы |

10–15 |

Калий |

1,4 |

|

Липиды |

6,5–8,0 |

Натрий |

0,03 |

|

Зола |

7,5–8,0 |

Магний |

0,37 |

|

Клетчатка |

2,0 |

Железо |

0,05 |

|

Пигменты, % |

Цинк |

0,003 |

|

|

Каротиноиды |

0,22–0,40 |

Витамины, мг/кг |

|

|

Хлорофилл |

0,76–0,94 |

|

1100–2400 |

|

Фикоцианин |

0,8–1,0 |

В1 |

55 |

|

Полиненасыщенные |

В2 |

35 |

|

|

В6 |

3–8 |

||

|

Линолевая |

1,1–1,4 |

В12 |

1,6–3,2 |

|

|

0,9–1,2 |

Е |

190 |

Скорость роста спирулины и ее урожайность выше, чем у традиционных сельскохозяйственных культур в 5–10 раз, выход белка на единицу площади за единицу времени в десятки раз выше, чем у сои, и для производства 1 кг спирулинового белка требуется в 10–30 раз меньше площади; причем, можно использовать непригодные или требующие рекультивации земли. Эффективность преобразования солнечной энергии у спирулины намного выше, чем для традиционных продуктов (табл. 2, 3, 4).

Таблица 2. Урожайность традиционных культур и спирулины

|

Культура |

Общая урожайность, |

Содержание протеина, % |

Количество протеина, |

|

Пшеница |

6,7 |

9,5 |

0,64 |

|

Кукуруза |

4,0 |

7,4 |

1,04 |

|

Рис |

8,0 |

7,1 |

0,57 |

|

Соевые бобы |

4,0 |

35,0 |

1,4 |

|

Спирулина |

60–70 |

65,0 |

39–45 |

Таблица 3. Площадь земли, необходимая для производства 1 кг белка

|

Спирулина (65% белка): |

Площдь,м2 |

|

Таиланд |

0,5 |

|

Калифорния |

1,0 |

|

Соевые бобы (34% белка) |

16 |

|

Кукуруза (9% белка) |

22 |

|

Говядина (20% белка) |

193 |

Таблица 4. Сравнение энергетической эффективности

|

Культура, % |

Отношение полученной энергии |

|

Спирулина (65% белка) |

4,2 |

|

Соевые бобы (34% белка) |

1,2 |

|

Кукуруза (9% белка) |

3,0 |

|

Говядина (20% белка) |

0,04 |

Уникальным составом спирулины определяется ее терапевтический эффект.

– Снижение холестерина в крови и уменьшение риска ожирения.

– Иммуномодуляция за счет действия фикоцианина.

– Противораковый и противоопухолевый эффект за счет действия ![]() -каротина.

-каротина.

– Радиопротекторное действие.

– Уменьшение нефротоксичности при воздействии тяжелых металлов и лекарств.

– Значительное увеличение популяции лактобацилл и бифидобактерий в кишечнике.

– Снижение содержания сахара в крови при диабете.

– Оздоравливающее воздействие за счет ![]() -линоленовой кислоты.

-линоленовой кислоты.

– Действие против вируса СПИД за счет сульфолипидов.

Приведенные данные свидетельствуют о ценности спирулины, в связи с чем масштабы ее мирового производства растут (рис. 1).

Рис. 1. Мировое производство Spirulina (1980–2004 гг.)

Спирулину выращивают в открытых и закрытых фотокультиваторах. Существуют проекты по выращиванию спирулины в гигантских фермах на побережье морей и океанов, где в качестве энергоисточника для обслуживания плантации служат различные возобновляемые источники энергии (солнечные пруды, солнечные коллекторы и др.). В последние годы, например, предложено выращивать адаптированную к морской воде спирулину в интразональных биомах литоралей – мангровых лесах, формирующихся в приливно-отливной полосе морей и океанов. В этом случае спирулина выступает первым звеном трофических цепей в технологиях аква- и марикультуры по выращиванию креветок, моллюсков, сардин, тиляпии и других видов промысловых рыб.

В лаборатории возобновляемых источников энергии МГУ им. М.В. Ломоносова была разработана технология крупномасштабного выращивания микроводоросли спирулины. Опыты показали, что в умеренном климатическом поясе спирулину можно выращивать в теплицах в течение всего года при незначительных затратах низкопотенциального тепла (подогрев грунта) с продуктивность 7–12 г сухой биомассы с 1 м2/сутки. В субтропических и полупустынных зонах в течение 6–7 месяцев ее можно выращивать на открытом воздухе, а в зимние месяцы – переходить на выращивание в условиях теплиц.

А теперь рассмотрим таксономический статус спирулины и ее современное систематическое положение. В 1970-х гг. была установлена прокариотная природа синезеленых водорослей. Сформулировавшие теорию двух глобальных морфотипов – прокариот и эукариот – Стениер и Ван Нил предложили считать термины «прокариот» и «бактерия» эквивалентными. В рамках этой концепции была осуществлена не поддержанная ботаниками ревизия систематического положения синезеленых водорослей, которые с того момента стали рассматриваться как цианобактерии, подчиняющиеся Международному кодексу номенклатуры бактерий. В настоящий момент практикуется компромиссный статус оксигенных фототрофов: они подчинены одновременно бактериологическому и ботаническому кодексам номенклатуры и имеют двойное название – синезеленые водоросли–цианобактерии, а их положение в макросистематике продолжает оставаться предметом дискуссий. Кроме указанной проблемы и альгология, и бактериология имеют собственные трудности в таксономии цианей. Это касается как родовой принадлежности рассматриваемого объекта – спирулины, так и видовой дифференциации родов. В настоящее время не вызывает сомнения существование двух раздельных родов Spirulina и Arthrospira, и в двух параллельных классификационных системах – ботанической и бактериологической – они так и представлены. Исторически сложилось, что все «пищевые» штаммы вошли в род артроспира, но выращиваются в промышленном масштабе под названием «спирулина».

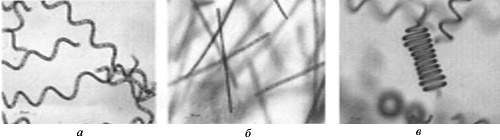

Таксономия рода артроспира в рамках ботанического кодекса довольно запутана. В систематике этой группы организмов отмечают большие трудности в идентификации видов. Причиной этого являются высокий полиморфизм артроспир, выраженный в вариациях размеров и форм спирали, вплоть до появления прямых трихомов как в природных условиях, так и в лабораторной культуре. Причем, полиморфизм связывают с изменяющимися условиями культивирования. Нами было установлено, что при выращивании клоновой культуры A. platensis в одинаковых условиях роста при многократных пассажах наряду с обычными рыхлыми спиралями (исходная культура, рис. 2, а) появляются другие морфологические варианты: прямые или слегка волнистые, слабо спиральные утолщенные (б), веретеновидные и гантелевидные спирали (в), спирали в виде «бухт», вкрапленные в слизистый субстрат.

Рис. 2. Морфологические варианты клоновой культуры A. platensis

Такое разнообразие морфологических форм у одной клоновой культуры ставит вопрос о надежности формы трихома в качестве основного диагностического признака в видовой дифференциации спирулин. В настоящее время активно проводятся исследования по поиску дополнительных, в том числе хемотаксономических, критериев.

Широкое промышленное производство биомассы спирулины и расширение спектра ее применения выдвигают ряд задач перед микробиологами и биотехнологами в области поиска высокопродуктивных штаммов и оптимизации условий ее культивирования.

Вернуться назад